Un peu d'histoire...

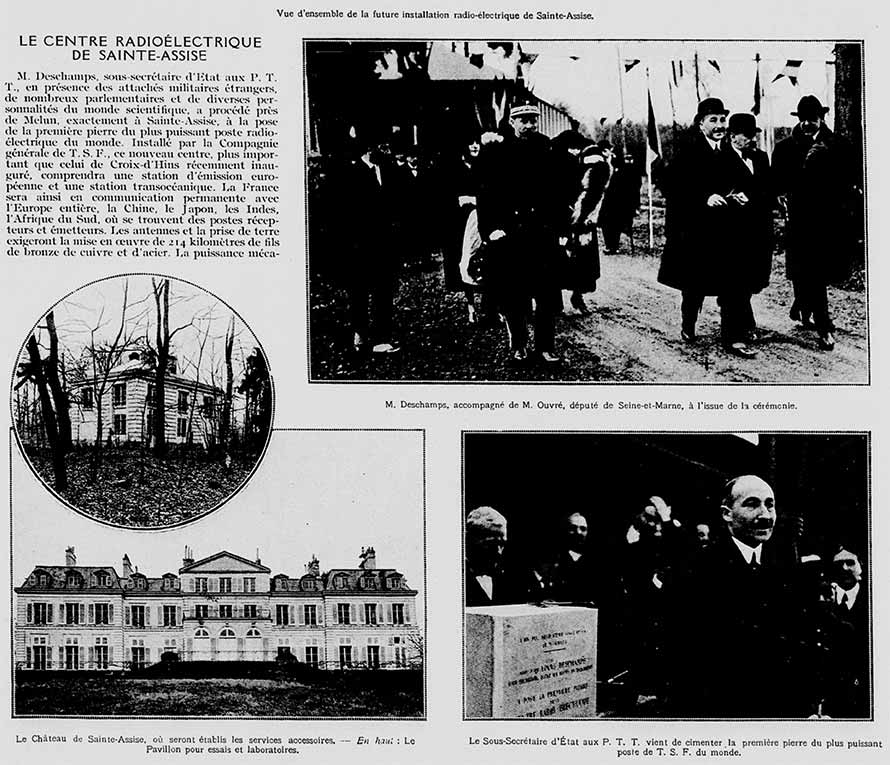

Par une Convention

du 29 octobre 1920, la Compagnie Générale de Télégraphie

Sans Fil avait obtenu du Secrétaire d'Etat de l'époque,

M Deschamps, une concession pour l'exploitation de liaisons internationales "avec

les Sociétés privées ou Administrations d'Etat

avec lesquelles la Société avait conclu ou viendrait à conclure

des accords de trafic".

Le contrat auquel était assignée une durée de 30 ans,

partant du 1er janvier de l'année qui devait suivre l'achèvement

des travaux, prévoyait l'érection, par la Compagnie, dans un

délai de deux ans, après la signature de celui-ci, de deux stations

distinctes : l'une pour les liaisons avec les pays d'Europe, l'autre pour les

liaisons avec les pays hors d'Europe.Il était stipulé qu'en fin

de Convention, la totalité des immeubles de la Société aussi

bien que les installations réalisées pour l'exécution

du contrat reviendraient gratuitement à l'Etat.

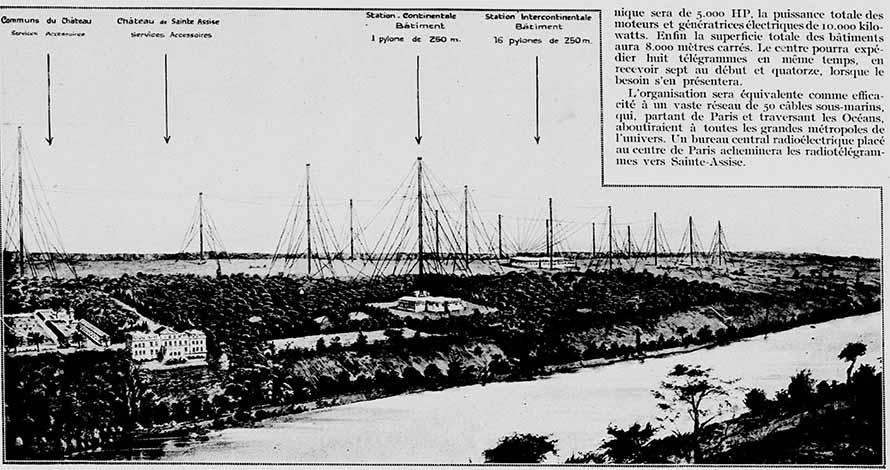

Après l'adoption du site de Sainte-Assise, d'une superficie de 450 hectares,

la Compagnie Générale de Télégraphie Sans Fil décida

d'y réunir les deux stations dénommées par la suite Transcontinentale

et Continentale, mais qui, dans le projet initial, avaient été conçues

comme entièrement distinctes; les installations d'énergie de

secours, par exemple, étaient indépendantes les unes des autres.

Elle créa, en outre, pour lui être substituée dans l'exécution

du contrat, une filiale spécialisée sous le nom de Radio-France.

Remarquablement organisés et de surcroît favorisés en 1921

par un été exceptionnel, les travaux permirent d'aboutir à la

mise en service de la Station Continentale en octobre 1921 et à celle

de la Station Intercontinentale le 7 août 1922. Entre temps, la Compagnie

avait obtenu l'autorisation d'ouvrir un service radiotélégraphique

avec Londres et un émetteur à lampes de quelques centaines de

watts, installé provisoirement dans les communs de Sainte-Assise, pouvait

fonctionner en permanence à partir du printemps de 1921. Vers 1925,

Radio-France disposait ainsi de cinq postes de transmission commandés

chacun directement par la table de trafic de la liaison correspondante du Bureau

Central de la Compagnie à Paris :

- Le poste de transmission Paris-Londres : 3 chevaux, 2.000 à 3.000

mètres de longueur d'onde.

- Un poste double à la Station Continentale permettant deux liaisons

simultanées pour l'Europe et l'Asie Mineure: 25 kW par élément

et 9.000 à 10.000 mètres de longueur d'onde.

- Un poste double à la Station Transcontinentale permettant deux liaisons

simultanées pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud,

la Chine et le Japon : 2 éléments de 250 kW et 2 éléments

de 500 kW, 15.000 mètres et 20.000 mètres de longueur d'onde,

l'un servant de secours à l'autre. A l'apparition des ondes courtes

et en marge du contrat, la Compagnie fit l'acquisition de 6 émetteurs à ondes

courtes; quatre émetteurs étaient du type double à autoexcitation

de la Société Française de Radioélectricité,

un cinquième provenant de la compagnie anglaise Marconi Wireless était

du même modèle que ceux avec lesquels cette compagnie avait équipé le

réseau impérial britannique. Le sixème émetteur

fabriqué par la Société Française de Radioélectricité et

stabilisé par un oscillateur à quartz vint s'y ajouter vers 1929.

Les puissances rayonnées étaient de l'ordre d'une dizaine de

kilowatts. Les longueurs d'onde allaient de quinze à soixante mètres.

Par la suite, d'autres émetteurs appartenant à la Compagnie Générale

de T.S.F. et dont Radio-France assurait l'exploitation en régie, avaient été installés

dans les locaux des Stations Continentale et Transcontinentale; ils étaient

affectés à des liaisons radiotéléphoniques vers

l'Amérique du Sud et l'ExtrêmeOrient.

Aux alentours de 1936, les émetteurs à autoexcitation furent

remplacés par des émetteurs pilotés par quartz de conception

simple et de réalisation robuste construits par RadioFrance à l'atelier

de Sainte-Assise. En 1939, à la déclaration de guerre, le Centre

d'émission de Sainte-Assise assurait les communications radiotélégraphiques

avec l'Amérique du Sud, la Chine, le Japon, le ProcheOrient et les principales

capitales d'Europe. En radiotéléphonie, mais sous le couvert

d'accords extracontractuels entre la Compagnie Générale de Télégraphie

Sans Fil et l'Administration, les liaisons étaient assurées avec

Buenos-Aires, Rio de Janeiro, Saigon, Le Caire et les paquebots du Sud-Atlantique

pendant toutes leurs traversées.

Au moment de la Libération, les Allemands détruisirent complètement

la grande Station Transcontinentale, bâtiment compris. Ils n'avaient

toutefois fait qu'endommager superficiellement le matériel des autres

stations, mettant cependant le Centre dans l'incapacité provisoire d'assurer

une seule liaison. Cet état de choses ne dura pas longtemps car, en

moins de quinze jours, deux liaisons à ondes courtes pour New York et

Londres étaient utilisées par le G.Q.G. allié et la liaison

commerciale reprenait avec l'Angleterre grâce à la remise en état

de deux postes à lampes de 3 kilowatts à ondes moyennes. Petit à petit,

les émetteurs à ondes courtes étaient reconstitués

et permettaient une augmentation progressive du nombre des voies exploitées.

L'exploitation sur ondes moyennes avait de même été rétablie

avec deux émetteurs à lampes et deux alternateurs haute fréquence

de 25 kW sur 9.000 à 10.000 mètres de longueur d'onde; un émetteur

appartenant à l'Administration et qui avait été installé successivement à la

station de Pontoise puis à celle de Croix d'Hins était venu s'y

ajouter.

De 1945 à 1954, le nombre des émetteurs à ondes courtes

de télégraphie fut porté à 18, auquel s'ajoutaient

deux émetteurs de modèle ancien, susceptibles de travailler en

téléphonie ainsi qu'un émetteur à bande latérale

unique (BLU) du type 1944-47 à cinq longueurs d'ondes préréglées.

Au titre des travaux de reconstruction, financés par le Ministère

de la Reconstruction et de l'Urbanisme, la Compagnie équipa, de 1950 à 1953,

la Station à ondes longues de deux alternateurs 250 kW Bethenod-Latour,

pouvant fonctionner jusqu'à 20 kHz (15.000 mètres de longueur

d'onde), ainsi qu'un émetteur à ondes moyennes de 45 kW. En même

temps, étaient également installés un émetteur

de 150 kW et un deuxième de 45 kW appartenant l'un et l'autre à l'Administration.

Deux des 17 pylônes de 250 mètres existant avant la guerre avaient été endommagés,

douze d'entre eux ont été maintenus à leur hauteur initiale

tandis que trois autres étaient déplacés et raccourcis à 180

mètres pour supporter les antennes des nouveaux émetteurs à ondes

moyennes.

L'antenne principale est actuellement constituée par quatre pyramides

renversées, à base carrée de 400 mètres de côté.

Elle couvre, à elle seule, une superficie de 64 hectares. Dès

avant et depuis la cessation des activités de la Compagnie Radio-France,

les dispositions prévues par la Direction des Services Radioélectriques

ont été orientées vers l'adoption de solutions radicales;

celles-ci visaient à accélérer en matière d'exploitation,

l'intégration de Sainte-Assise dans le programme général

d'entraide, de développement et de modernisation des Stations du Service.

Deux ans avant la date prévue pour l'expiration du contrat, l'exploitation

des liaisons radiophototélégraphiques pour le compte de la Compagnie

Générale de T.S.F. avait été interrompue; celle

des liaisons radiotéléphoniques le fut un an plus tard, soit

au 1er janvier 1953, tandis que la construction du bâtiment

d'émission Nord-Ouest, pour le compte de l'Administration, était

amorcée.

Dans le courant de 1954, une partie des liaisons télégraphiques

de la Compagnie Radio-France fut transférée sur les émetteurs

plus modernes des autres Stations de l'Administration; il fut ainsi possible

d'interrompre complètement l'exploitation de l'ancienne Station Continentale

au moment même où la livraison des premiers émetteurs BLI

type 1954 permettait d'ouvrir au service permanent le bâtiment Nord-Est

de Sainte-Assise; l'exploitation radiotéléphonique, entièrement

concentrée à Pontoise pendant près de deux ans, fut répartie

entre les deux Centres.On devait opérer de même en 1956, en réduisant

l'exploitation du groupe des bâtiments Sud-Est à l'entrée

en service du bâtiment Nord-Ouest; ce bâtiment était achevé et

ouvert à l'exploitation au mois de mars 1956. Le programme de construction

d'habitations, d'ateliers et de magasins adéquats était exécuté et

le troisième bâtiment d'émission Sud-Ouest fut ouvert au

service à partir de 1959. Entre temps, les installations d'alimentation

d'énergie avaient été sensiblement améliorées

et renforcées.Une ligne haute tension entièrement souterraine

avait été mise en service entre Sainte-Assise et le poste de

sectionnement de l'Electricité de France dit du "Pont de Mée",

près de Melun. La puissance de la centrale thermique a été portée à 2.200

kW. L'ancien câble aéroporté a été abandonné.

Le nombre des circuits de liaisons avec Paris a été augmenté et

ils ont été répartis entre deux puis trois câbles

souterrains entièrement distincts.En juillet 1970, le nombre des émetteurs

installés est de 70 répartis comme suit :

Bâtiment Ondes Longues ou Nord-Est :

- 2 émetteurs, ondes myriamétriques de 125 kilowatts.

- 4 émetteurs, ondes kilométriques de 60 à 150 kilowatts.

- 6 émetteurs B.L.I., ondes décamétriques de 35 kilowatts.

Bâtiment Nord-Ouest :

- 6 émetteurs B.L.I. ondes décamétriques de 60 kilowatts.

- 15 émetteurs B.L.I. ondes décamétriques de 35 kilowatts.Bâtiment

Sud-Ouest :

- 23 émetteurs B.L.I. ondes décamétriques de 20 kilowatts.Groupe

Sud-Est (trois petits bâtiments) :

- 14 émetteurs ondes décamétriques - télégraphie

mono-onde de 10 kilowatts. Tout en poursuivant l'extension des installations,

on s'attachait à maintenir la plus grande homogénéïté possible

dans l'équipement général des bâtiments et, sauf

impossibilité, à la respecter rigoureusement à l'intérieur

de chaque salle. Pour les émetteurs du Groupe Sud-Est enfin, on a poussé au

maximum la recherche de la sécurité de fonctionnement afin d'en

rendre possible l'exploitation télécommandée depuis le

Bâtiment Sud-Ouest.Enfin, et parallèlement, on entreprenait non

seulement le développement des moyens de contrôle afin d'en rendre

l'utilisation instantanée et de les mettre à la portée

des exploitants, mais encore celui des dispositifs de surveillance avec signalisation

automatique des défauts, tout ceci dans le cadre d'un programme d'entraide

méthodique et d'amélioration commun aux différents Centres

du Service. Parmi les principales innovations apportées sur le plan

technique, on citera encore :

- Le développement systématique des grilles bifilaires 600 ohms

de répartition des aériens et des losanges doubles concentriques

suivant la technique amorcée au Centre de Pontoise.

- L'utilisation d'émetteurs à sortie coaxiale avec passage de

60 ohms dissymétriques à 600 ohms symétriques par des

lignes exponentielles avec ligne d'équilibrage et capacités série.

Cette technique doit permettre une commutation émetteurs-aériens

plus rapide et totalement indépendante du reste du trafic.

Le trafic du Centre de Sainte-Assise, étroitement associé à celui

des trois autres centres d'émission, comprend :

Trafic point à point :

émissions radiotéléphoniques; émissions radiotélégraphiques

de type F1 F6 (duoplex); multiplex harmoniques, TOR et MUX en direction de l'Afrique

du Nord et Centrale, des deux Amériques et de l'Asie.

Trafic de diffusion :

Ce trafic est utilisé par : les Agences de presse; la Météorologie

Nationale. bulletin et cartes météorologiques (fac-similé);

le Centre National d'Etudes Spatiales et le Centre National d'Etudes des Télécommunications

pour des émissions spéciales à caractère scientifique.

Il concerne plus particulièrement les ondes longues dont les caractéristiques

de propagation se prêtent particulièrement bien à ce genre

d'utilisation.

Quelques chiffres

:

- une superficie de 450 hectares.

- 70 émetteurs de 10 à 250 kilowatts.

- des liaisons avec 45 pays répartis dans le monde entier.

- 132 antennes supportées par 377 pylônes de 25 à 250 mètres,

reliées aux bâtiments par 110 kms de feeders bifilaires.

- 11.000 mètres de bâtiments techniques.

- 14 kms de réseau routier dont 7 kms goudronnées.

Plus près

de nous...

Le 4 août

1984, le lancement du premier satellite géostationnaire de télécommunication

français Télécom 1A fait entrer le centre de Saint

Assise dans l'histoire de la transmission par satellite, tandis que

les transmissions dites à ondes longues disparaissent peu à peu.

Le centre prend en charge l'exploitation et la maintenance de stations

terriennes du réseau de transmission de données Télécom

1.

Le 31 décembre 1990, les deux derniers circuits radio-téléphoniques

avec les îles Commores sont arrêtés et l'exploitation de

la partie transmission ondes longues restante est donnée à la

Marine Nationale. L'antenne, supportée par les 10 pylônes de 250

mètres est désormais à l'usage exclusif de la Force Océanique

Stratégique.

Le 1er novembre 1992, le Centre de Télécommunications par Satellite

de Saint Assise est créé, remplaçant le Centre de Transmission

Radio Electrique. La mise en service d'une première station équipée

d'une antenne parabolique de 13 mètres de diamètre permet la

mise sur orbite du "bouquet" de programmes de télévision

sur le satellite Télécom 2A. 11 programmes de télévision,

dont 2 dans le format 16/9, sont à destination des réseaux câblés

et des antennes de réception directe installées chez les particuliers.

L'installation de nouvelles stations va élargir le domaine d'activité du

centre.

Aujourd'hui, outre les satellites français de la génération

Télécom, des programmes TV sont émis vers les satellites

des organisations internationales Eutelsat, Intelsat et la Société Européenne

de Satellite (SES). C'est près de 40 programmes de télévision

et 15 programmes de radio qui sont émis depuis Saint Assise. Depuis

quelques mois, le centre de Saint Assise s'est spécialisé dans

les procédés de transmission de TV numérique, ce qui le

place dans une position privilégiée dans le développement

de ces technologies d'avant-garde. C'est le premier centre à émettre

sur satellite des programmes de télévision en numérique à destination

du grand public.

Le Centre de Télécommunications par Satellite se spécialise

aussi dans la construction et la mise en service de réseaux d'entreprise

par satellite tant dans le domaine de l'audiovisuel que dans les transmissions

de données. Un laboratoire de développement et de mise au point

permet de tester les nouvelles technologies qui arrivent sur le marché international

et de réparer les équipements venant du territoire national.

Des stations transportables de reportage, aérotransportables ou embarquées

sur camions, sont exploitées par une équipe du Centre de Saint

Assise. Intervenant dans le monde entier, elles ont permis de suivre en direct

les grands événements de notre époque, aussi divers que

: le tremblement de terre en Arménie, la guerre du Golfe, la guerre

du Rwanda, les accords de paix du Proche Orient, ou les événements

sportifs tels le tour de France, le rallye Paris-Dakar, les grands prix de

Formule 1, le tournoi de Roland Garros, la coupe du monde de football, etc...

Ainsi le CTS de

Saint Assise est encore en mutation, et se place toujours à la

pointe des technologies modernes de communications. Signe de cette

mutation et sa place à la pointe des technologies de communications,

il y a quelques mois à peine, le Centre de Télécommunications

par Satellite est devenu "TéléPort de St Assise".

À suivre...

|