|

|

|

Il se marie le 25 avril 1898 à Paris avec

|

| Le 27 juin 1918, un "obus de gotha"

allemand tomba à Paris, 14 rue Saint-Guillaume, sur l'atelier d'André

Dauchez, détruisant quelques dizaines de tableaux

ou études sur panneaux. Mme Dauchez, alors très inquiète pour ses

enfants, décida d'écarter toute sa famille de Paris, et tous se réfugièrent

à Morsang-sur-Seine situé à environ 6km en aval de Seine-Port, habitée

par sa sœur Mme Adrienne

Paladilhe.

Leur aînée, Françoise, épousa

Pierre Hallé. Ils achetèrent en 1935, "poussé" par

la mère de Françoise, la maison de Seine-Port. |

|

Encore adolescent, André Dauchez découvre la Bretagne en

1891 lors de vacances familiales à Bénodet. Cette année est aussi celle du mariage de sa soeur aînée Jeanne avec le peintre Lucien Simon. Quelques années plus tard, son père Fernand Dauchez achète à Bénodet la propriété de Kergaït dans l’anse de Penfoul, où la famille se retrouvera chaque été jusqu’à la fin du XIXe siècle. Lucien Simon lui présente Charles Cottet. Ensemble, ils formeront avec Prinet et René Ménard la Bande Noire, en référence à leur vision sombre et tourmentée de la Bretagne. Loin des scènes de vie colorées de Lucien Simon, l’œuvre d’André Dauchez s’attache aux paysages de la campagne et des rivages bretons. Sa prédilection pour le dessin, privilégié à la couleur, l’amène dans un premier temps à s’intéresser à la gravure et plus précisément à la technique de la taille douce, gravure en creux. Cette technique aiguise son sens du trait et de la composition. Encouragé par la bonne réception de ses eaux-fortes, il explore ses talents de peintre. Ses toiles reprennent ses dessins et eaux-fortes, présentant des paysages aux larges horizons, des arbres aux silhouettes graciles, des ciels vifs, des maisons basses. Sa palette est sobre et délicate, au service des compositions aérées et des grands espaces qu’il affectionne. D’une famille passionnée par la navigation de plaisance, André Dauchez participe dès sa jeunesse à de nombreuses régates. Il nourrit son travail d’artiste par ce goût de la voile, qui lui permet de découvrir des points de vue inédits lors de ses promenades familiales, qui étaient alors peu favorisées vu l'état des routes. Travaillant sur le motif, il commence à exécuter des dessins rigoureux au crayon et réalise ensuite sur panneau de bois des études exprimant plus rapidement les couleurs aux effets fugaces. Durant l’hiver, dans son atelier parisien, il se sert aussi de ses photographies au cadrage soigné pour restituer un point de vue complexe ou une atmosphère. La première exposition d’André Dauchez a lieu à Paris, en 1894, à la Société Nationale des Beaux-Arts. Il a également participé à l’Exposition Universelle de 1900, où il obtient la médaille d’argent. Il présente ses œuvres dans les Salons parisiens et les galeries internationales : Pittsburgh, Munich, Budapest, Barcelone, Bruxelles... Dès les premières années du XXe siècle, à 30 ans, André Dauchez est un artiste au travail reconnu. Il est nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1911. Il devient peintre de la Marine en 1922, titre auquel il renoncera dix ans plus tard, regrettant le manque de moyens. Il préside à partir de 1931 la Société Nationale des Beaux-Arts, avant de démissionner avec éclat, puis est élu en 1938 à l’Académie des Beaux-Arts. (voir également le site : www.luciensimon.fr) et http://andredauchez.zandoli.blue |

|

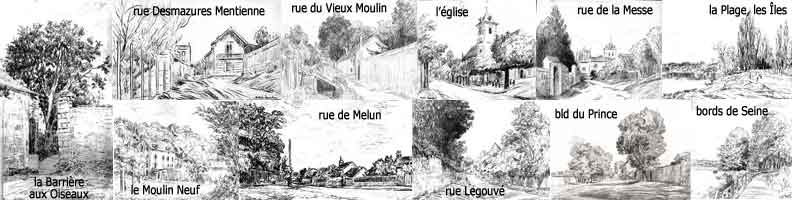

Découvrez ses dessins de Seine-Port (cliquez sur les vignettes) |

|

|

Quelques unes de ses œuvres.... |

|

|

|

|

|

|

|

|

Et bien d'autres sont visibles sur internet... |

|

Notre jeunesse à la campagne à Seine-Port. (par Nicolas Hallé) Dans cette petite propriété de

3 hectares, la maison devant avoir appartenu à une ancienne

ferme, il nous fut providentiellement possible à 10

(2 parents + 7 enfants + Marguerite, notre bonne) sinon à plein

temps, du moins pendant de larges tranches d'années,

de survivre à Paris entre 1940 et 1946. Nous avons trouvé là de

quoi y vivre presque en circuit fermé pendant toute cette

dure période

de pénurie alimentaire. Au retour des week-ends par le train

nous avions de lourds sacs à dos pleins de denrées

comestibles. Et ce n'était pas très facile car la

gare de Cesson était à 4

km de Seine-Port. Parfois, autre solution, il nous fallait traverser

la Seine avec un passeur dans une barque à rames pour atteindre

la gare de Saint-Fargeau un peu plus proche à vol d'oiseau,

mais les trains y étaient plus rares. Nous disposions, grâce

aux talents de jardiniers de nos parents, de fruits (pommes et

poires de multiples

variétés, cerises, prunes, mirabelles, nèfles,

noix, coings, raisin, fraises, pêches, brugnons, groseilles

petites ou grosses, quelques figues etc.), des légumes (pommes

de terre, salades, chicorée, cresson, mâche, tomates,

haricots verts, secs et mangetouts, fèves, pois, betteraves,

topinambours, navets, rutabagas, carottes, radis, salsifis, poireaux,

choux de plusieurs

sortes, oignons, échalotes,

ail, potirons, concombres, cornichons, courges, melons, oseille,

rhubarbe, asperges, fines herbes de toutes sortes (persil, cerfeuil,

estragon,

ciboulette, thym, laurier etc.) ; mes précisions sont fondées

sur des listes notées par maman. Certaines graines de plantes

annuelles étaient

reproduites sur place, d'autres étaient achetées

annuellement. Le bois de chauffage était produit par nos

arbres sans aucune " déforestation ".

Il y avait des bambous, des piquets d'acacia (Robinier) fendus

main, des tuteurs divers, etc. Il y avait de la viande de mouton,

de volaille

(poulets,

canard, oies), des poules pondeuses... Que nous manquait-il donc

? Du lait (la chèvre n'en fournissait pas assez), du pain,

du fromage, du sucre (surtout pour les confitures, mais nous avions

beaucoup

de miel),

des vêtements, des chaussures (et des sabots pour papa),

de la bonne ficelle (elle était alors fabriquée en

papier). Nous n'avions pas de machines (comme il en vrombit actuellement

dans

tous les jardins)

mais des outils et instruments rustiques (dont faux et accessoires,

faucilles, serpes, sciotte,

masse et coins, pressoir à cidre,

meule à affûter,

broyeur à pommes, bassinoire en cuivre pour les lits glacés,

etc.) et aussi quelques vélos. La première petite

moto n'apparut que vers 1946. L'électricité était

parfois manquante, il y avait des bougies et des lampes à mèche.

Il n'y avait encore ni butane ni autre gaz. L'eau du robinet manquait

assez souvent.

Pour l'arrosage on avait heureusement deux grandes citernes remplies

par les gouttières des toits. Dans le gros fourneau de la

cuisine on brûlait du bois et rarement du charbon. Un bouilleur

de cru passait chaque année ou presque pour déployer

dans la cour ses engins de cuivre ; ceci en prévision des

grogs pour l'hiver. |

Dessins de jeunesse à Seine-Port, Dans cette solide cave voutée,

sous notre salle à manger de Seine-Port, nous avons subi la "Libération"

en août

1944. En plus de ma famille il y avait 4 personnes du voisinage dont

un malheureux blessé saignant et criant beaucoup, il avait reçu un éclat

d'obus dans la cuisse. (à droite, le soupirail vers la cour au

sud, on y jette le bois pour la cuisine. |

|

|

|

|

Pierre HalléAprès des débuts dans une vocaton médicale contrariée par ses proches, il devint un ingénieur agronome distingué. Il commença sa carrière comme journaliste, spécialisé dans les "questions agricoles", principalement dans "la Journée Industrielle" jusqu'en 1940. Il se fit rapidement une haute réputation de tribun dans la défense des agriculteurs et tout spécialement des producteurs de céréales. Il eut un rôle primordial dans la fondation de l'Association Générale des Producteurs de Blé, à l'Office du Blé (O.N.I.C) et lors des premières organisations pour le Marché Commun de l'Europe agricole. Il fut jusqu'en 1966, conseiller économique de la FNSEA. |

Nicolas Hallé |

|

Francis HalléNé le 15 avril 1938à Seine-Port |